Alberto Laiseca, el escritor máximo de la vida misma

Publicado por Cristian Vázquez

Alberto Laiseca imaginó una historia cuando era niño, mientras en el patio de su casa animaba guerras entre ejércitos compuestos por figuritas recortadas de revistas. A los veinte años la escribió, pero no quedó conforme con el resultado y la destruyó. La escribió por segunda vez, pero le pasó lo mismo y la desechó también. Y luego repitió el proceso una vez más. La cuarta versión la empezó a escribir a comienzos de la década del 70 y la terminó en los últimos días de febrero de 1982, cuando acababa de cumplir cuarenta y un años de edad. Con esa cuarta versión —que se extendía por más de mil trescientas páginas— por fin se sintió satisfecho. Aquella sí era la obra que quería escribir. Su título: Los sorias.

Entonces se puso a buscar editor. Pero no dio con ninguno dispuesto a arriesgarse por una creación tan desmesurada. Comenzó a pasar el tiempo, y la novela inédita fue adquiriendo tintes de leyenda: la leyeron autores como Ricardo Piglia, César Aira y Fogwill y le prodigaron elogios extraordinarios. Y sin embargo casi nadie podía acceder a ella. Laiseca, poco a poco y a su pesar, fue casi aceptando que tal vez la novela no se publicara jamás. Por eso se sorprendió tanto cuando una tarde de mediados de 1997, tres lustros después de haber puesto aquel punto final, atendió el teléfono y escuchó la voz de un joven editor que desde el otro lado de la línea le explicaba que quería publicar Los sorias.

—¿Pero usted tiene idea de lo que está diciendo? —respondió.

Sí, el editor tenía idea. Un año más tarde, el acontecimiento literario se produjo: el sello Simurg publicó Los sorias, en una edición de trescientos cincuenta ejemplares numerados y firmados por el autor. Ricardo Piglia escribió el prólogo, que comienza afirmando que es «la mejor novela que se ha escrito en la Argentina desde Los siete locos» (de Roberto Arlt, publicada en 1929). La novela más voluminosa de la literatura de este país ahora sí comenzaba a estar disponible para los lectores. Terminaba una leyenda. De algún modo, nacía otra.

* * *

Laiseca —de cuya muerte se cumplen cinco años en estos días— no solo escribió una obra muy personal e inclasificable: él mismo era un tipo muy particular. Con sus casi dos metros de altura y los enormes bigotes manchados de tabaco que le ocultaban la boca, llamaba la atención desde el primer momento. Cuando hablaba por primera vez con alguien, daba la impresión de ser un hombre serio, parco, casi hosco, intimidante. Casi como el personaje que construyó para la televisión, en el ciclo Cuentos de terror, que emitió el canal I-Sat a comienzos de los años dos mil: rodeado por el humo del cigarrillo, bajo las aspas de un ventilador ominoso, narraba historias lúgubres de Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Horacio Quiroga y muchos más. El programa se tornó de culto; hoy todas sus entregas se pueden ver en YouTube.

Pero si uno tenía la oportunidad de avanzar en la conversación con él, al rato veía cómo otra parte de su personalidad salía a la luz: su lado afable, divertido, incluso tierno, siempre un poco delirante. «Lo que no es exagerado no vive», le gustaba repetir. Era —como lo definió la periodista Flavia Costa— un «erudito en cosas raras», dueño de una cultura colosal y un humor exuberante, capaz de ponerse a tararear, por ejemplo, de la nada, una melodía, y si su interlocutor no la reconocía le explicaba: «El himno de la Unión Soviética», para estallar en una carcajada después.

«Realismo delirante»: así bautizó Laiseca a su propio estilo. «La realidad es delirante —me dijo en una ocasión—. La realidad está muy bien y el delirio está muy bien, pero por separado no sirven. Si los juntamos, tenemos la verdadera realidad y el verdadero delirio». Esa fue su propuesta literaria, su poética. El resultado: una veintena de libros en los que se mezclan mundos fantásticos, guerras totales, farones egipcios, emperadores chinos, máquinas de tortura, pornografía, vampiros, máquinas parlantes y una buena cantidad de otros elementos que otorgan a «la civilización Laiseca» (como titula Piglia el prólogo a Los sorias) una cartografía tan inconfundible como singular.

* * *

Alberto Jesús Laiseca nació en Rosario (como Messi y el Che Guevara y otros seres excepcionales) el 11 de febrero de 1941. Creció en Camilo Aldao, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina. Su madre murió cuando él tenía tres años. En ese momento «papá se volvió loco», dijo en una ocasión. Su infancia la pasó bajo «la dictadura soviética» de su padre, llena de órdenes contradictorias, castigos absurdos y otros maltratos psicológicos. Sin embargo, su padre —que era un médico muy reconocido: hoy una calle de su pueblo lleva su nombre— le hizo un regalo inestimable. Un día se presentó en su cuarto y le dijo: «Mirá, Alberto, creo que podrías leer este libro, a lo mejor te gusta». Era El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. «Mi padre tuvo muchísimas cosas malas que a mí me hicieron un enorme daño, pero me estimuló la lectura, y la lectura me salvó la vida».

El mandato paterno hizo que el joven Alberto se mudara a la ciudad de Santa Fe para estudiar ingeniería química en la universidad. Fue en esa época cuando empezó a escribir. Cursó la carrera durante tres años, hasta que se animó a enfrentar a su padre y decirle que eso no era lo suyo. «No nos hablamos por un tiempo», contó. Se fue al campo, a distintas provincias: trabajó en las cosechas un par de temporadas. Luego se instaló en Buenos Aires. Eran mediados de los años 60. Fue empleado de limpieza durante varios años, por sueldos de miseria. «No sabés lo que es no tener guita para arreglarte los zapatos que tienen un agujero grande así. ¿Qué hacés? Le ponés cartón, para no tocar el piso con la piel del pie. Por eso en Los sorias cuento que con las lluvias no hay pobreza que no salga afuera. Se te mojan los cartones y ahí te quiero ver».

Comenzó a frecuentar el bar Moderno, en la calle Maipú, un reducto de los artistas calificados alguna vez como «los beatniks argentinos». Laiseca recuerda esa época como su existencia underground. Escribía como un desaforado, pero las editoriales rechazaban sus textos. Su primera publicación llegó en 1973, un cuento titulado «Mi mujer» que apareció en el diario La Opinión. Años después llegaron sus libros: las novelas Su turno para morir (1976), Aventuras de un novelista atonal (1982), La hija de Kheops (1989), La mujer en la Muralla (1990) y El jardín de las máquinas parlantes (1993, para cuya finalización recibió una beca Guggenheim), los cuentos de Matando enanos a garrotazos (1982), un volumen de poesía titulado Poemas chinos (1987) y el ensayo ¡Por favor, plágienme! (1991).

Pero su máximo deseo, su anhelo mayor, era que se editara Los sorias. «Estaba muy preocupado porque no lograba publicarla. Ese era un tema de largas conversaciones», me cuenta Omar Recchia, que fue su amigo y compartió mucho tiempo con él a finales de los ochenta y principios de los noventa. Vivieron juntos varios meses, en un departamento que Recchia y quien por entonces era su pareja, Ana O’Donnell, alquilaban en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Laiseca venía de separarse de Mariana, una mujer a la que amaba. Sufrió mucho esa ruptura. Allí, mientras hacía su duelo, en compañía de sus amigos, escribió La mujer en la Muralla.

El departamento solo tenía una habitación y un living, además de la cocina y el baño, recuerda Recchia. Y «el living, que era chiquito, estaba copado por Laiseca», que era enorme. Laiseca se iba a trabajar al diario La Razón, donde en esa época se desempeñaba como corrector, volvía y se ponía a escribir, a mano, con su caligrafía enorme, toda en mayúsculas, rodeado del humo de los Imparciales, sus cigarrillos negros. Después se agasajaba con cerveza Quilmes Imperial. «La de la victoria», la llamaba. La mujer en la Muralla se publicó en noviembre de 1990. Está dedicada «a Ana O’Donnell y a Omar Recchia, que me ayudaron en los tiempos difíciles».

El caso es que Los sorias parecía signada por la mala suerte. Según la solapa de La mujer en la Muralla, la «ya legendaria» novela comenzaría a ser publicada «en varios tomos en España el año próximo», es decir, en 1991. La solapa no lo dice, pero quien iba a estar a cargo de esa publicación era el gran editor Mario Muchnik, quien llegó a firmar un contrato y a pagar un adelanto a Laiseca. Pero poco después Muchnik perdió su editorial, que fue absorbida por el grupo Planeta, y el proyecto de publicar Los sorias en España se desvaneció.

* * *

Cuenta la leyenda, abonada por el propio Laiseca, que fue César Aira quien le sugirió a Gastón Gallo, el editor de Simurg, que publicara Los sorias. Pero Gallo me explica que no. Estaba reunido con Aira, detalla, hablando de la edición de Las curas milagrosas del doctor Aira, y uno de los dos mencionó a Laiseca. Gallo preguntó si Los sorias ya se había editado y Aira respondió que no. Entonces Gallo dijo lo que se le ocurrió en ese preciso momento, algo que no había pensado antes: «Yo la quiero publicar». Aira le dio el número de teléfono de Laiseca: esa fue su participación. Esa misma tarde, Gallo (quien había fundado Simurg apenas dos años antes) llamó a Laiseca para decirle que quería publicar Los sorias y Laiseca le preguntó si tenía idea de lo que estaba diciendo.

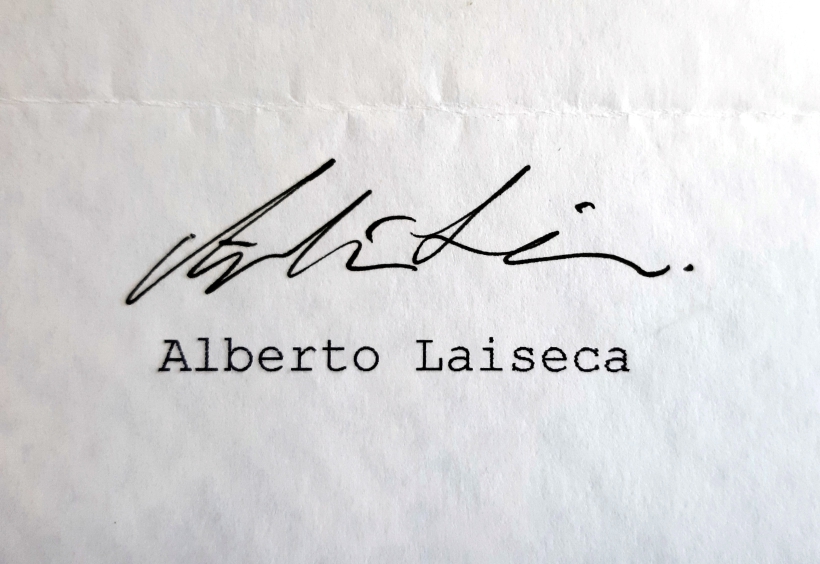

En la tradicional confitería Las Violetas —el mismo lugar en que Gallo se reunió muchas veces con Laiseca después de aquella llamada— el editor me muestra el contrato firmado por él y Laiseca para la publicación de la novela. Es el contrato más breve del mundo: tiene media página. Incluye una errata en la que siguen incurriendo la mayoría de los textos que se refieren a la obra: dice Los Sorias, con mayúscula, cuando sorias, en la novela, es un sustantivo común. Está fechado el 14 de junio de 1997. Un día antes, Gallo había cumplido veintiséis años. Él me destaca otra particularidad: lleva la «firma larga» del autor. Laiseca firmaba Lai casi todos los documentos, pero en esa ocasión rubricó con su nombre completo. Gallo prefiere reservarse la imagen del contrato completo, pero la firma de Laiseca es esta:

Laiseca solo tenía el original de la novela: cuatro bloques de papel amarillento, gordos como guías telefónicas. Más de mil trescientas páginas de no muy clara legibilidad, pues habían sido mecanografiadas entre finales de los 70 y principios de los 80 en una máquina de escribir con la cinta muy gastada en la parte inferior. Gallo y dos colaboradoras digitalizaron el material a partir de fotocopias, porque Laiseca no quiso dejarle el original. Lo bueno fue que el texto de Laiseca era el definitivo: requería muy pocos ajustes. El libro apareció un año después, a mediados de 1998, con una obra del pintor Guillermo Kuitca en la portada y el mencionado prólogo de Piglia.

Y, de pronto, todo el mundillo literario hablaba de Laiseca.

Las editoriales, antes tan renuentes, ahora lo llamaban para ver si tenía algo nuevo para publicar. Y Laiseca tenía y produjo más. En los años siguientes llegaron a las librerías las novelas El gusano máximo de la vida misma (1999), Beber en rojo (2001), Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati (2003), Las cuatro torres de Babel (2004) y Sí, soy mala poeta pero… (2006), y los cuentos de Gracias Chanchúbelo (2000) y En sueños he llorado (2001). En 2002, además, comenzó con los Cuentos de terror (programa con el que obtuvo cierta celebridad: mucha gente no lo ha leído pero lo conoce de la tele) y en 2004 se reeditó Los sorias, ahora a través del sello Gárgola, con una tirada de mil quinientos ejemplares.

* * *

En el mundo de Los sorias existen tres superpotencias: la Tecnocracia, la Unión Soviética y Soria. La geografía de esta última coincide con la de la provincia española homónima, pero en la novela España no existe, y Soria tiene el tamaño de Alemania antes de 1914 y ochenta millones de habitantes. Los tres Estados entran en una guerra total, en la cual las poderosísimas armas que desarrollan los científicos se encuentran al mismo nivel de importancia que los conjuros, los hechizos esotéricos y los viajes astrales de los que echan mano los magos y chamanes de cada bando.

El gran tema de la novela (y, de alguna manera, de toda la obra laisequiana) es el poder. Y sus derivaciones: sus usos y abusos, los delirios que provoca, la ambición, la mentira, la historia, el destino, las obsesiones, la soledad. Antes de que el libro se publicara, Fogwill escribió que «había pasado cerca de ciento cincuenta horas leyéndolo, odiando a Laiseca en las jornadas durante las que su trabajo apunta a horadar minuciosamente la paciencia del lector, adorándolo cada vez que su imagen se me representaba como parte de algo sublime inalcanzable y amándolo al cabo de cada capítulo interminable, cuando volvía a la convicción de que su empeño en torturarme perseguía el goce de producir un cambio en mí, convenciéndome, al mismo tiempo, de que yo lo merecía».

Los sorias es, además, el núcleo de la civilización Laiseca. Todo el resto de su producción —tanto la publicada antes como la que vino después— incluye múltiples referencias a la novela mayor. En un prólogo a ¡Por favor, plágienme!, Hernán Bergara habla de un «esquema soriacéntrico» en el cual «una serie de guiños, de personajes, de lugares y de palabras que se hacen insoslayables si se ha pasado por la lectura de ese libro». «Los sorias es el exorcismo que preside su obra, la operación mágica destinada a permitirle sobrevivir y escribir desde la vida corriente —anotó por su parte César Aira—. El verdadero triunfo de esa maravillosa obra de arte es que fracasó en su cometido de exorcismo, y Laiseca no sobrevivió».

Será que algunos exorcismos son decididamente impracticables. O será, a lo mejor, que para ciertas personas la vida corriente no es un objetivo que se pueda trazar.

* * *

Todos los libros de la biblioteca de Laiseca estaban forrados con un papel originalmente blanco, que con el tiempo se fue amarilleando. Para que, al no ser identificables, no se los robaran: esa era la justificación «oficial». Pero ¿para que no se los robara quién? En El jardín de las máquinas parlantes —novela que retrata el mundo de la esquizofrenia y de las instituciones psiquiátricas al mismo tiempo que el de la magia, el esoterismo y las batallas entre entidades del más allá— uno de los protagonistas aprende que debe forrar sus libros de blanco para que le sean robados por los fantasmas. Laiseca creía en eso. Su vida fue una danza constante sobre la delgada frontera que separaba el mundo físico y sus creencias en lo sobrenatural. Realidad y delirio, una vez más.

Cuando la primera edición de Los sorias ya se estaba produciendo, Laiseca le pidió a Gallo, su editor, que le diera el primer ejemplar que saliera de imprenta. No le importaba que faltara la cubierta: con la tripa del libro estaba bien. Gallo no sabe qué fue de aquel primer ejemplar; alguien le dijo que Laiseca lo incineró como parte de un ritual.

En 2005, cuando Ricardo Piglia afrontó un traspié judicial (fue condenado por ganar «con trampa» el Premio Planeta de Argentina) y numerosos escritores y otros artistas firmaron una solicitada en su apoyo, Laiseca se rehusó; cuentan que fue porque lo consideraba un plan de acción incorrecto: creía que Piglia debía instrumentar «medidas esotéricas». Eso los distanció. Un par de años después, entrevisté a Piglia y le pregunté por Laiseca. «Las amistades entre los escritores no son fáciles», me dijo. Pero también me dijo que Laiseca era «un tipo muy entrañable, muy buena persona».

Ese tipo entrañable que era Laiseca tuvo ocasión de saldar algunas cuentas pendientes. Por ejemplo, reencontrarse con su padre. Paseaba por el zoológico de la ciudad de Mendoza cuando se cruzó por casualidad con un conocido de Camilo Aldao. «Me dijo esta frase mágica y terrible: “Qué viejo que está tu papá” —recordó Laiseca—. Eso me hizo mierda. Entonces lo fui a visitar. Hice bien, no me arrepiento. Mucho peor hubiera sido que no le pasara bola nunca más. Después lo hubiera tenido que pagar yo. Hasta su muerte, nunca dejé de visitarlo. Le escribía para su cumpleaños, para el día del padre, esas cosas. Y me alegro. Me alegro».

* * *

Laiseca, en los 60, quiso ir a combatir a la guerra de Vietnam. Literalmente. Trató de obtener la ciudadanía estadounidense. Como no lo logró, le escribió una carta al entonces presidente Lyndon Johnson. Nunca obtuvo respuesta. ¿Por qué quería ir a la guerra? «Tenía un potencial de miedo que gastar. Me dije: “Sigo un curso ontológico rápido y gano y vuelvo sano y salvo, o cagué fuego”. No era por una cuestión política, ni mucho menos para correr aventuras. No soy tan estúpido. La guerra no es una aventura, sino una experiencia trascendental en la cual usted puede perder la vida o volver mutilado. Pierde la vida si tiene buena suerte».

Vietnam se le tornó, entonces, una obsesión. Omar Recchia me cuenta que era uno de sus principales temas de conversación: se pasaban horas hablando de esa guerra. «Vietnam nunca terminó para mí, sigue estando —me dijo Laiseca en una ocasión—. Todavía veo las colinas altas centrales, los boinas verdes, la ofensiva del Tet. Todo eso está pasando hoy». Sabe de otras guerras, pero no le interesan. «Yo ya tengo con la mía, que continúa. Saigón para mí está cayendo todos los días. Y jamás caerá. Cuando a mí me ha ido mal con mujeres, lo sentí así: como que me echaban de Saigón con helicópteros y todo».

«La soledad, no tener una pareja: ese es su Vietnam», me dijo Sebastián Pandolfelli, discípulo de Laiseca, una de las personas que estuvieron más cerca de él en sus últimos años. Laiseca cargaba con la maldición de ser un tipo muy solitario y, a la vez, sufrir mucho la soledad. Su última pareja murió en 2001 y él vivió solo desde entonces. Una docena de años después dijo en una entrevista que su única cuenta pendiente era el amor. «No estoy enojado con las mujeres —explicó—. Creo que ellas en su inmensa mayoría me quisieron todo lo que pudieron. Pero no fue bastante. En el otro mundo voy a estar muy solo. A mis setenta y dos años, tengo que conseguir un amor más o menos completo, o si no voy a estar muy jodido».

En esos últimos años, su salud se deterioró rápidamente. Quizá le pasaron factura el trabajo duro de su juventud, los años de pobreza, los Imparciales que fumaba sin parar, la melancolía. Durante una internación hospitalaria, debida a una caída y una fisura de cadera, sus discípulos (Pandolfelli, Selva Almada, Leonardo Oyola, Alejandra Zina y otras voces destacadas de la actual literatura argentina, que participaron durante muchos años de los talleres de Laiseca) se turnaban para visitarlo. Una enfermera, sorprendida de encontrarlo todos los días acompañado, le dijo: «Usted parece una religión».

Simurg volvió a publicar Los sorias en 2013. Un año después apareció el último libro de Laiseca: La puerta del viento. Su novela sobre Vietnam. Una novela brevísima, lo contrario de su obra maestra. La novela que, como él mismo explicaba, le debía a su juventud. El título alude a una expresión china que nombra tanto a un ataque mortal como a una técnica del taichí para distribuir la energía de forma armónica por todo el cuerpo. «Vale decir, la puerta es la vida o la muerte», dice el narrador.

Laiseca decía que no quería morirse porque «en el otro mundo no hay ni tetas ni cerveza». Pero, como tarde o temprano nos sucede a todos, le tocó atravesar la última puerta: en Buenos Aires, el 22 de diciembre de 2016. Sus cenizas fueron esparcidas en el Tigre, a la altura del río Carapachay, por donde paseaba con Mariana, aquella mujer a la que tanto había querido.

* * *

Dos documentales retrataron a Laiseca en sus últimos años. Uno de ellos se titula El monstruo en la piedra (2016) y lo dirigió el barcelonés Ignasi Duarte. El otro es argentino y se titula Lai (2017), de Rusi Millán Pastori. Antes, el escritor había participado de películas de ficción, como El artista (2008) y Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo (2011), esta última basada en un cuento suyo, ambas dirigidas por Mariano Cohn y Gastón Duprat (quienes también habían estado a cargo del ciclo Cuentos de terror).

En Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, Laiseca oficia de presentador y narrador. Sentado ante un escritorio, con una enorme biblioteca a sus espaldas, sin dejar de fumar, mira a cámara y se presenta: «Soy Alberto Laiseca. Esta película esta basada en un cuento mío. La historia que vamos a contar se supone que es ficción. Pero no. Nunca hubo diferencia entre ficción y realidad. Porque este es un mundo mágico. Y no se puede imaginar lo que no existe». Y dice también: «Yo nunca fui joven, salvo ahora, que tengo casi setenta. Y es muy de nuestros tiempos de eclipse que los jóvenes sean viejísimos, porque es la muerte de la imaginación».

Esta película, o los documentales, o los Cuentos de terror, quizá sean una buena forma de tomar contacto por primera vez con este personaje tan particular. La otra es, por supuesto, ir directamente a sus libros. «Sus lectores se convierten en arqueólogos que descubren en medio de la selva una gran civilización perdida y vuelven a la ciudad para contarlo», cierra Piglia (quien murió quince días después que Laiseca) su prólogo a Los sorias. Ahí está Laiseca, el escritor máximo de la vida misma —lo que no es exagerado no vive—, ahí está su mundo, a la espera de arqueólogos nuevos que se animen a visitarlo.